L’ambizioso progetto del giovane

Guglielmo II

oltre a rappresentare un’importante testimonianza religiosa a difesa del Papato, fino a manifestare un eloquente esempio di autocelebrazione del sovrano e di attribuzione di privilegi che spettavano solo all’imperatore di Costantinopoli, aveva una funzione strategica a difesa di Palermo, capitale del regno normanno, nel tratto di collegamento con il Val di Mazara, dove era ancora attiva la presenza dei saraceni. Inoltre, il Duomo era finalizzato a divenire un mausoleo riservato al re e alla sua dinastia.

Le notizie inerenti il ritmo veloce, dettato da circostanze storiche e motivi politico-religiosi, con il quale venne realizzata la costruzione, vedono protagonista anche

Papa Lucio III

che, al cospetto di un’opera così grandiosa, elevò Monreale, nominandolo per la prima volta in una bolla del 1183, ad Arcivescovado. Si tramanda che, già nel 1176, due anni dopo la fondazione, l’opera di costruzione del Duomo era in un celere stato di avanzamento, tanto da permettere l’arrivo, nel nuovo

monastero

, di circa un centinaio monaci provenienti dal convento benedettino di Cava, presso Salerno.

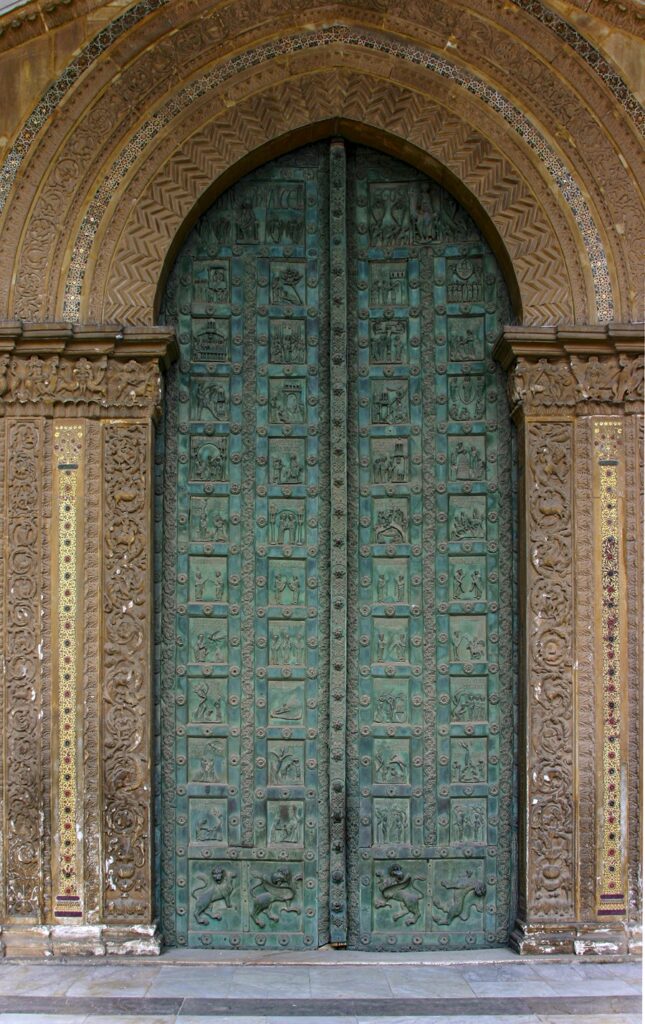

Un indizio certo di cui si può disporre, inerente alla rapidità di realizzazione della Cattedrale, è la data che appare sulla

porta bronzea

Un indizio certo di cui si può disporre, inerente alla rapidità di realizzazione della Cattedrale, è la data che appare sulla

porta bronzea

del portale principale, opera di

Bonanno da Pisa

, che ci riporta al 1185.

In quell’anno possiamo dedurre che la costruzione fosse terminata e la decorazione interna in pieno corso di realizzazione. È presumibile che la parte architettonica del grandioso complesso inerente la chiesa, il monastero e il

palazzo reale

e il

palazzo reale

, dovesse essere terminata prima della morte prematura del re avvenuta nel 1189.

A partire da questa data alcune

vicende storiche

A partire da questa data alcune

vicende storiche

compromisero, in parte, il sogno religioso e politico di Guglielmo II che, solo alcuni secoli dopo, richiamò un’attenzione mai spenta a lode della sua magnificenza.