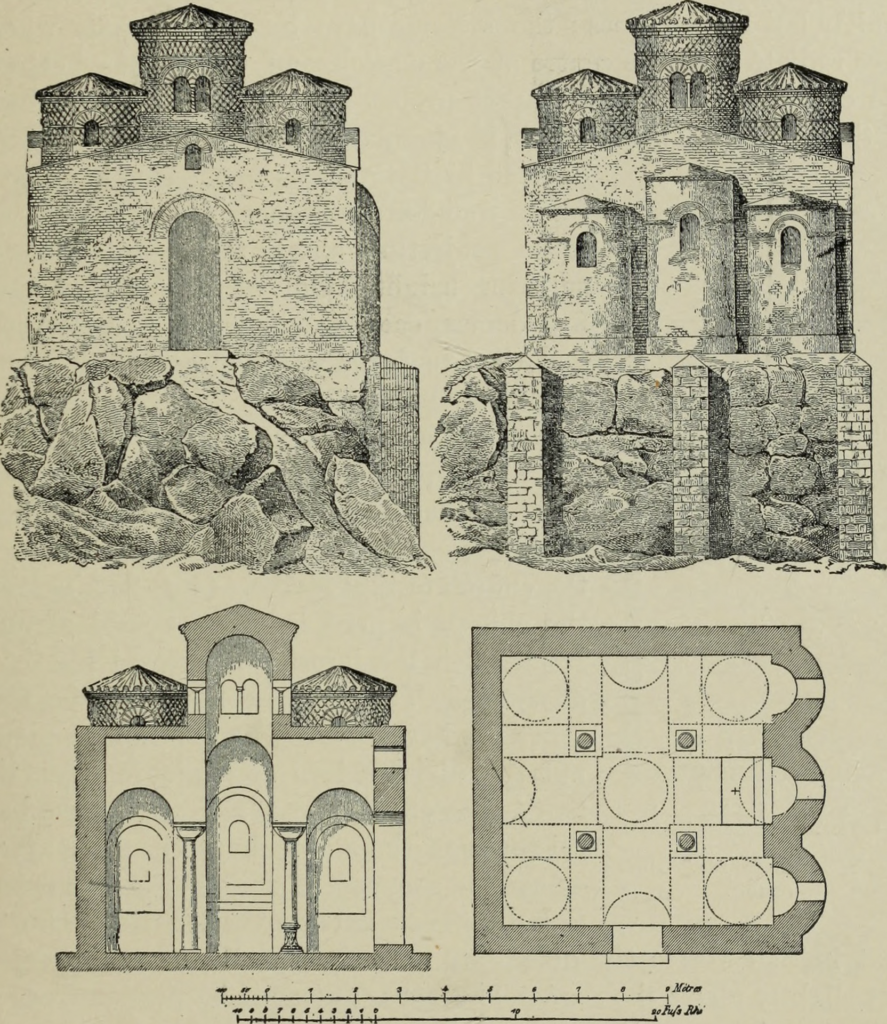

Numerosi rifacimenti e modifiche, nell’arco di cinque secoli, hanno trasformato l’edificio medievale, che presentava caratteristiche tipiche bizantine e una pianta a

croce greca

molto compatta.

Oggi la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio denota una commistione di stili diversi: alla luminosità e allo splendore dei mosaici di ambito greco, che vedono, come in un climax ascendente, il fulcro nella figura del

Cristo Pantocratore

in trono, si affiancano decorazioni a fresco settecentesche, così come ad un’architettura, con la presenza di elementi arabi, fanno da contrasto lo sfarzo delle decorazioni tardo barocche poiché, dal 1588, la chiesa fu oggetto di numerosi rifacimenti. Dapprima fu allungata la pianta e demolita la facciata originale con il

nartece

Dapprima fu allungata la pianta e demolita la facciata originale con il

nartece

, l’atrio fu coperto e trasformato, con l’aggiunta del coro, sostenuto da otto colonne; mentre nei secoli successivi fu anche completata la decorazioni a fresco.

Fondazioni, come Santa Maria dell’Ammiraglio, che il viaggiatore arabo

Ibn Gubayr

Fondazioni, come Santa Maria dell’Ammiraglio, che il viaggiatore arabo

Ibn Gubayr

definì “una delle più splendide costruzioni che si possano vedere” nell’originario stile bizantino e con una pianta centrica, sono esempio, in Sicilia, di architettura di derivazione greca, riscontrabile in numerosi edifici di Costantinopoli, come San Giovanni in Studio, e paragonabili alla Cattolica di Stilo e ad altre costruzioni dell’Albania e della Serbia.

In particolare, la chiesa del Monastero di Sopocani in Serbia, edificata intorno al XIII secolo, presenta la stessa pianta solida e compatta, un ampio nartece porticato d’ingresso e l’antistante campanile, in asse con l’edificio. La Martorana, nonostante ciò, si discosta dagli edifici costantinopolitani, dove all’esterno si nota un’alternanza di forme e volumi abbastanza complessa.

In particolare, la chiesa del Monastero di Sopocani in Serbia, edificata intorno al XIII secolo, presenta la stessa pianta solida e compatta, un ampio nartece porticato d’ingresso e l’antistante campanile, in asse con l’edificio. La Martorana, nonostante ciò, si discosta dagli edifici costantinopolitani, dove all’esterno si nota un’alternanza di forme e volumi abbastanza complessa. La volumetria dell’Ammiraglio si caratterizza per una forma compatta, semplice, squadrata e robusta, tipica delle altre costruzioni normanne che, sia negli edifici pubblici che, come in questo caso, privati sono ricchi di decorazioni simboliche, che fanno allusione all’esaltazione del potere temporale.

La volumetria dell’Ammiraglio si caratterizza per una forma compatta, semplice, squadrata e robusta, tipica delle altre costruzioni normanne che, sia negli edifici pubblici che, come in questo caso, privati sono ricchi di decorazioni simboliche, che fanno allusione all’esaltazione del potere temporale. Il linguaggio artistico, che si tramuta in determinate soluzioni architettoniche, è condivisibile con quello della

Cappella Palatina

Il linguaggio artistico, che si tramuta in determinate soluzioni architettoniche, è condivisibile con quello della

Cappella Palatina

e di

San Cataldo

, dove, in linea con le scelte stilistiche e programmatiche adottate da

Ruggero II

, si notano la stessa articolazione delle coperture e simili motivi decorativi, nella pavimentazione marmorea.